“足底三角”保卫战

“足底三角”保卫战

糖尿病足个案分享

在聊今天这个案例前,我们先看两张图片。

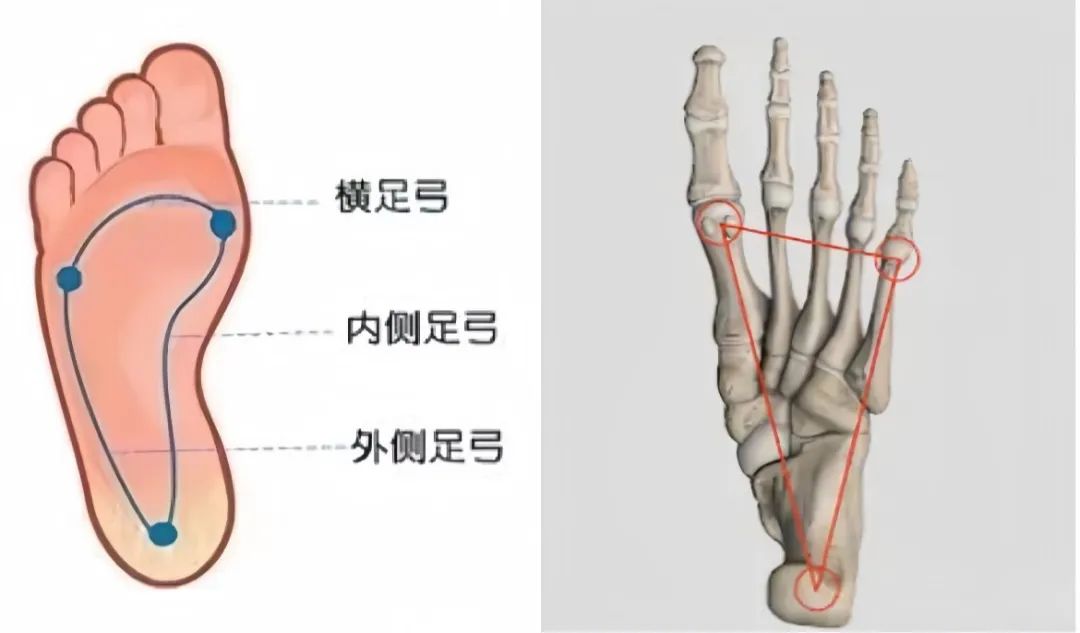

(图1:足底三角示意图)

图中的三角形,被我们称为“足底三角”,在行走过程中,所有的单脚支撑阶段,都建立于这三点保持与地面的接触。如果我们的支撑三角产生变化,就会导致足底压力路线的偏移。如果没有维持健康的足底三角结构,就不可能会有正常的足部功能。

接下来的这个案例,将为大家展示如何保住患者的“足底三角”。

选择治疗方案

患者信息:男性,86岁,左足第4、5趾干性坏疽,合并诊断陈旧性心肌梗死、脑梗死,下肢动脉全段闭塞,球囊介入术后。

(图2: 入院时创面)

对于这样的缺血性糖尿病足,外科治疗上有两条路可以走:

优点:术式简单,手术风险小,住院时间短

缺点:破坏足底三角,影响承重,继发步态失稳

(图3: 截肢/趾示意图)

优点:保足底稳定三角,保运动功能

缺点:缺血性糖尿病足手术风险高,失败可能性大

(图4: 保足底三角示意图)

屏幕前的你,不妨和我们一起从医生的角度,来思考和选择对患者更有利的治疗方案。

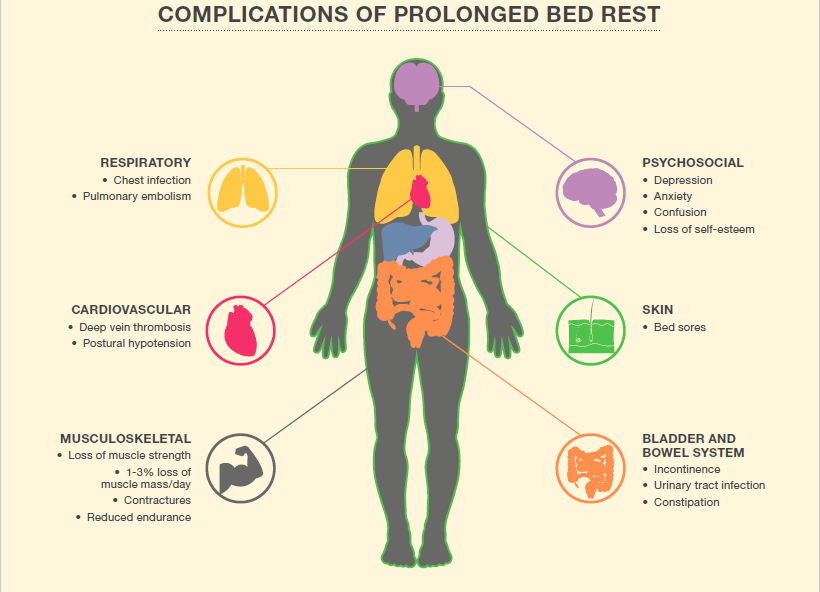

截肢/趾固然更容易,但由此导致的运动功能丧失、继发心肺功能和生存质量下降却不容忽视。长期卧床会引起循环、呼吸、肠道等功能的改变,还会导致肌肉萎缩、血栓、坠积性肺炎等并发症。

(图5:卧床相关并发症)

假使不卧床,选择在术后进行适应性功能锻炼呢?对于一个86岁高龄且失去足底稳定三角的老人而言,要去学习从未接触过的功能锻炼,他的学习能力和合作意愿强吗?他跌倒的风险高吗?显而易见,截肢/趾这条路对他来说并不好走。

思考到这里,我想你的选择会和我们医生一样:即使第二条路--足趾重建--更难,你也愿意尽力保住老人的“足底三角”,让他在术后能正常站立、走动,远离各种卧床并发症。

第一步:

第5趾骨远节+第4趾骨近节近1/3(保第5跖-趾关节为承重位,以第4跖-趾关节为第5的支撑位,预防后期第5足趾内翻及关节失位),同时进行早期康复训练,重心后移,针对后足肌力及稳定性开展训练。

·

(图6:截骨)

视频加载失败,请刷新页面再试

以第4足趾内侧皮瓣重建第5足趾(合理利用残存组织,重建足趾,闭合创面)

(图7: 皮瓣重建)

重心前移,针对前足(特别是第5跖-趾关节),肌力及稳定性训练。

视频加载失败,请刷新页面再试

治疗后创面恢复情况:

(图8: 创面愈合)

接下来,让我们看看患者运动功能的恢复情况:

视频加载失败,请刷新页面再试

清创是修复的基础,修复是基于清创的水到渠成。清创抗感染不是外科治疗目的,而是达成恢复功能这一目的的手段。结构是功能的基础,运动功能和生活质量才是治疗的终点。

在清创前应设计好修复方案,平衡清创与修复的关系:选择“已存在创面”作为首选清创入路;做新切口时应遵循解剖原则,平衡减压、引流的关系;力求“一口多用”,减少手术所致组织损伤。

运动是一切的基础,“能独立蹲便如厕”、“能脱拐下楼买菜”,不光是生存质量的保证,更是生命尊严的保证,同时也是家庭照护成本和照护难度的下降。

撰稿 | 赵伟霖、何易

审核 | 赵文睿、 黄艳

排版 | 赵伟霖